遺伝学的検査の技術革新や遺伝学的知見の蓄積に伴い、遺伝性疾患の臨床現場において取り扱われる遺伝情報の多様化が進んでいます。そうした中、遺伝カウンセリングおよびこれを担う臨床遺伝専門医と認定遺伝カウンセラー®の重要性が増しています。

臨床遺伝専門医の前身である臨床遺伝学認定医と遺伝相談認定医師カウンセラーの二つの資格を最初期に取得し、現在は臨床遺伝専門医の指導医・指導責任医でもある大阪公立大学大学院医学研究科 臨床遺伝学 病院教授の瀬戸俊之先生に、遺伝カウンセリングの歴史と日本における現状と課題、およびご施設の取り組みについて伺いました。

遺伝カウンセリングの歴史

――遺伝カウンセリングは、いつ、どのように始まったのでしょうか?

遺伝カウンセリング(genetic counseling)は、1947年に米国の遺伝学者Sheldon Reed氏が初めて提唱した概念です。背景には、19世紀末から20世紀にかけて蔓延していた優生思想、およびこれに基づく優生政策に対する批判・反省がありました。Reed氏は遺伝カウンセリングを「優生思想を排除した遺伝的ソーシャルワークの一種(a kind of genetic social work without eugenic connotations)」と定義しています1)。

遺伝カウンセリングは遺伝学や検査技術の進歩とともに米国や英国、ドイツなどで発展し、病気や障がいのある個人・家族の自律的な意思決定を支援する医療行為として普及が進みました。米国人類遺伝学会が1975年に発表した定義2)は、長年にわたって広く受け入れられてきました。

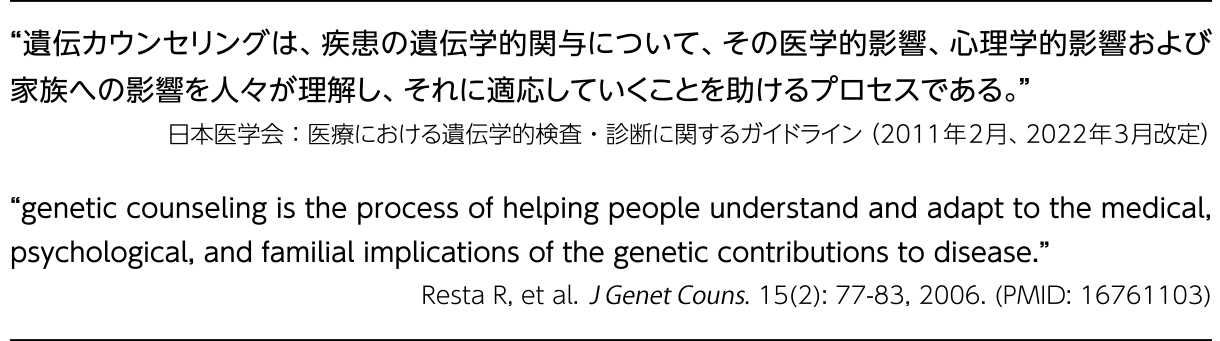

2006年には米国遺伝カウンセラー学会が、時代に即した新しい定義3)を発表しました。この定義は、日本医学会が2011年に発表した「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」にも引用されています(表)4)。

表 遺伝カウンセリングの定義

日本における遺伝カウンセリングのあゆみ

――日本では、遺伝カウンセリングはどのように発展してきたのでしょうか?

日本で遺伝カウンセリングという概念が導入され始めたのは1970年代のことです。当時、“genetic counseling”の日本語訳としては「遺伝相談」が用いられ、カウンセラーの役割を担うのは主に医師でした。また、病院ではなく保健所で、保健師が提供する相談事業の一環としての「遺伝相談」も、広く行われてきました。

遺伝相談(遺伝カウンセリング)を含む遺伝医療に携わる医師を認定する制度としては、1991年に日本人類遺伝学会の「臨床遺伝学認定医制度」が、1996年には日本臨床遺伝学会(2001年に日本遺伝カウンセリング学会に改称)の「遺伝相談認定医師カウンセラー制度」が始まり、2002年には両者を統一した「臨床遺伝専門医制度」が開始されました。

遺伝カウンセリングの普及が進む中、医師だけが遺伝カウンセリングを担うことには限界があるという認識も広がってきました。医師とは独立した立場で来談者(クライエント)に寄り添い、適切な倫理的・心理的支援を行うことができる専門職としての遺伝カウンセラーの必要性の高まりを受けて2005年に発足したのが、「認定遺伝カウンセラー制度」です。

認定遺伝カウンセラー®は日本遺伝カウンセリング学会と日本人類遺伝学会が共同認定する資格であり、大学院修士課程に相当する専門養成課程を修了した者が、資格試験に合格した場合に呼称することができます。

現在、日本の遺伝カウンセリングにおいては臨床遺伝専門医と認定遺伝カウンセラー®が中心的な役割を担っています。

日本における遺伝カウンセリングの課題

――日本における遺伝カウンセリングにはどのような課題があるとお考えでしょうか?

現在までに臨床遺伝専門医は1,700名あまり(2023年1月現在1,743名)、認定遺伝カウンセラー®は350名あまり(2022年12月現在356名)誕生していますが、日本国内のニーズから考えると、全く足りていないと思います。

地域偏在の問題もあります。大阪や東京といった大都市も充足しているとは言えませんが、地方ではこのような人員不足は深刻な問題となっています。限られた人数の認定遺伝カウンセラー®を確保するために、多くの施設が奔走しています。

一方で、認定遺伝カウンセラー®の雇用形態や給与・待遇が望ましいものであるかという問題もあります。現在ご活躍されている認定遺伝カウンセラー®はみなさん、養成課程を経て努力して資格を取得され、業務にも真摯に取り組んでおられますが、雇用形態や給与・待遇がそれに見合っているかというと、必ずしもそうとは言い切れないのが現状です。

その改善にもつながる動きとして遺伝カウンセラーの国家資格化が提言されていますが、現時点ではまだ議論の半ばです。

希少難病の遺伝カウンセリング

――希少難病の遺伝カウンセリングにはどのような特徴がありますか?

遺伝カウンセリングは疾患の発症時期などによって周産期、小児期、遺伝性腫瘍、神経変性疾患の四つに分類されますが、希少難病の遺伝カウンセリングは小児期だけでなく周産期や成人期にも関わりますので、発症時期での分類ではなく「希少難病領域」と括られることが多いと思います。また、がん関連遺伝子の中には、小児の希少疾患の原因として知られている遺伝子も多く含まれます。そのようなことを考えると、全ての領域がその根底では遺伝子というキーワードでゆるやかにつながっているのではないかと個人的にはイメージしています。

私は希少難病領域を中心に経験を重ねてきましたが、希少難病の遺伝カウンセリングを行っていると必ず出生前診断や着床前診断といった周産期の問題が絡んできますし、希少難病の中には腫瘍を合併するものが多くあります。さまざまな領域にオーバーラップするため希少難病のみではなく、周産期のことや腫瘍のことも学んでおく必要があります。他の疾患の遺伝カウンセリングに関しても同様のことが言えますが、臨床遺伝専門医には、領域を横断した知識の修得が求められます。まさにこの点が臨床遺伝専門医の強みであり、臨床遺伝専門医が存在する意義でもあると思います。

――希少難病の遺伝カウンセリングにおいて、難しさを感じる場面はありますか?

来談者の深い葛藤を傾聴するとき、答えのない問題に向かい合うことになります。しかし、私自身は自分にとってとても大切な経験を共有させてもらっていると感謝しています。

例えば希少難病は、今なお確立した治療法がないものも多いですが、その確定診断のために主治医から遺伝学的検査の実施を勧められた来談者とお話しすると、「治療法はないんですよね? 診断して何になるんですか?」と言われることがあります。このような答えに窮する質問に耳を傾けなければならない場面が、希少難病の遺伝カウンセリングではよく訪れます。

治療法がないことは、確かに来談者にとってはつらいことだと思います。しかし、現時点で治療法がない疾患であるとしても、長い人生においては診断を得ることが大きな一歩となります。どんな病気や障がいを持っていても、それとともに生きていかなければならないことに変わりはありません。診断を得て一歩踏み出し、その後の毎日を積み重ねていくことができれば、そして再び前を向いて、支えてくれる人たちとともに歩んでいくことができればいいなと思っています。

しかし、これはあくまでも私の意見です。この思いを私が来談者に直接伝えることは単なるアドバイスであり、遺伝カウンセリングではありません。対話を重ねることを通じて、腑に落ちる答えを来談者ご自身に見つけていただくこと、前に進んでいただくこと、それが遺伝カウンセリングの役割です。

ムコ多糖症Ⅱ型の遺伝カウンセリング

――ムコ多糖症Ⅱ型の遺伝カウンセリングにおいては、どのようなことに留意すべきでしょうか?

ムコ多糖症Ⅱ型はX連鎖性の遺伝形式であるため、家族・血縁者はさまざまな葛藤を抱える可能性があります。子どもがムコ多糖症Ⅱ型と診断されたとき、特に母親が思い悩んでしまわれることを経験しています。また、かつて経験した家系では、来談者の兄がムコ多糖症Ⅱ型のために幼くして逝去された際に、遺伝形式に関して医師から誤った説明を受けていたことが遠因となり、来談者の妊娠を機に親族間の対立が生じてしまっていました。来談者とその家族だけでなく、親族の感情や事情にも配慮した対応が求められます。

近年では、家系内血縁者にムコ多糖症Ⅱ型と診断された患者がいる健常女性を主たる来談者とする、保因者診断に関する相談を受ける機会が増えています。これは私が経験する範囲内のことであり、来談の目的が全国的にどのような傾向にあるのかは分かりません。都市圏と地方とでは親族間の関係性や遺伝性疾患に対する認識も異なりますので、来談目的にも異なる傾向がみられると考えられます。

大阪公立大学医学部附属病院における遺伝カウンセリング体制

――ご施設における遺伝カウンセリングの体制、実施状況についてご教示ください。

大阪公立大学医学部附属病院(当時の名称は大阪市立大学医学部附属病院)では1990年代から、小児科学教室が中心となり遺伝性疾患の診療や啓発に取り組んできました。

2016年には遺伝医学に関する情報提供を担う部門として「遺伝診療センター」を新設、その3年後には診療科の垣根を越えて総合的なゲノム医療の実践と発展を担う「ゲノム医療センター」へと発展的に改組しました。院内の組織としてセンター化したことで広報活動がしやすくなり紹介が増えるなど、全ての診療科をサポートするゲノム医療の提供体制の整備が進みました。学内に臨床遺伝学教室が開講されたのも、同じ2019年のことです。

また、2020年には全ての遺伝性疾患を対象に遺伝学的な診断から心理的なフォローまでを行う診療科として「ゲノム診療科」を新設しました。私はゲノム医療センターとゲノム診療科の双方に籍を置き、遺伝性疾患に関するさまざまな相談に対応しています。

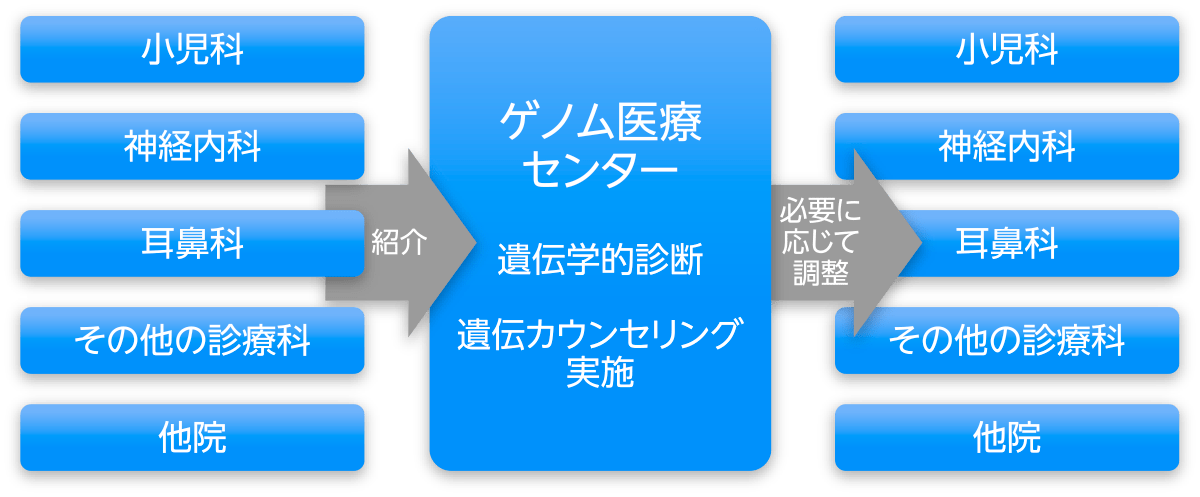

ゲノム診療科・ゲノム医療センターでは、遺伝性疾患の診断のための診察や相談、遺伝カウンセリングを行い、原疾患のフォローアップは原則として行っていません。一定の結果が得られた段階で、紹介元の病院・クリニックへフィードバックしています(図)。

図 他科・他院とゲノム診療科・ゲノム医療センターとの連携の一例

また、ゲノム診療科では原則として、遺伝カウンセリングの当日に遺伝学的検査を実施することはなく、日を改めて検査のために来院していただいています。これは、生涯変化しない(不変性)、血縁者間で一部共有されている(共有性)、将来の発症の可能性をある程度予測できる(予見性)、結果の病的意義の判断が変わり得る(曖昧性)といった遺伝情報の特性を考慮してのことです。

通常の臨床検査は、「今」の身体の状態を知るために行われるものです。例えば肝機能検査は今の肝機能が良いのか悪いのかを知り、薬物治療が必要なのか必要でないのかを判断するために行われます。これを10日後に実施すると、結果も判断も変わってしまう可能性があります。

対して遺伝学的検査は、いつ実施したとしても得られる遺伝情報は不変です。結果には共有性と予見性があり、自分と家族の人生に影響を及ぼす可能性があります。同時に、結果には曖昧性が内在していることを理解した上で受けていただく必要があります。こうした特性のある遺伝情報を得るための検査ですから、来談した当日に受けるのではなく、家に持ち帰ってじっくり考えて、納得して受けていただきたいということです。知りたいこと、不安なことがあれば再び来談していただき、対話を重ねていきます。

遺伝カウンセリングの未来

――今後、遺伝カウンセリングはどのように発展していくべきとお考えでしょうか?

今後は遺伝学的検査の結果の解釈がますます難しくなっていくことが予想されます。最近では遺伝子パネル検査やマイクロアレイ染色体検査が保険適用となりましたが、その結果を正確に解釈できる医師は多くありません。臨床遺伝専門医はこうした検査技術の進歩に応じて、主治医をサポートしていく役目を担っています。

また、将来的に臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラー®の人数が順調に増加したとしても、地域偏在の問題は解決するとは限りません。遺伝カウンセリングでは臨床遺伝専門医および認定遺伝カウンセラー®と当該の遺伝性疾患の専門家がチームを形成して対応すること、そのチームが全国に満遍なく存在することが望ましいですが、現実的にはさまざまな課題があります。

地域偏在を克服する手立てとなり得るのが、オンラインでの遺伝カウンセリングです。このたび「遠隔連携遺伝カウンセリング」が保険適用となりました。オンラインでの遺伝カウンセリングを推進する、さらなる技術革新が果たされていくことに期待しています。

出典

- Reed SC. Soc Biol. 21(4): 332-339, 1974. (PMID: 4619717)

- Am J Hum Genet. 27(2): 240-242, 1975. (PMID: 1124768)

- Resta R, et al. J Genet Couns. 15(2): 77-83, 2006. (PMID: 16761103)

- 日本医学会:医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(2011年2月、2022年3月改定)